Auf der Suche nach dem Algorithmus der Sinnhaftigkeit.

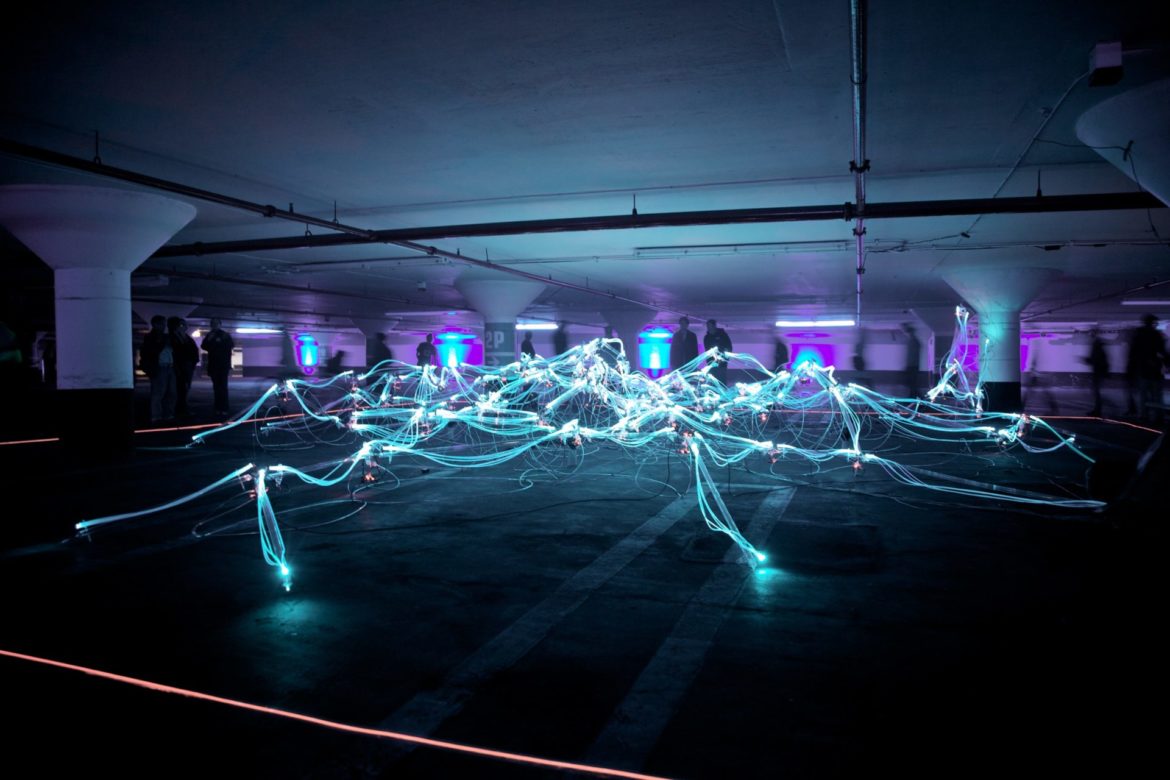

Glaubt man der neuen digitalen Welt, so wird unser Leben von einer neuen selbsterschaffenen Entität bestimmt – dem Algorithmus. Um mit ihm in Verbindung zu treten, benötigen wir weder jahrelanges Training der Meditation, noch müssen wir einen bestimmten Ort aufsuchen. Nein. Alles, was wir dafür tun müssen, ist lediglich mit dem Finger über den Bildschirm unseres Smartphones zu streichen.

Augenblicklich haben wir Kontakt zu dieser Gottheit, die unsere Wünsche, Bedürfnisse und dunklen Verlangen kennt: Sie weiß diese in Form von perfekt zugeschnittenen Werbeanzeigen sowie Vorschlägen unterschiedlichster Art zu befriedigen. Sie erkennt alle wichtigen Menschen in unserem Leben, sieht, was uns verbindet und stellt sicher, dass wir uns in den unendlichen Weiten der sozialen Medien auch finden.

Im Fall von Amazon hat 2019 ein solcher Algorithmus sogar festgestellt, dass dreihundert Mitarbeiter zu langsam arbeiten und entschieden, dass sie morgen keinen Arbeitsplatz mehr haben. Doch auch wenn ihre Macht grenzenlos scheint, existiert eine Sache, die sie uns nicht geben kann – Glück und Sinnhaftigkeit! Es ist, als hätten all diese technischen Fortschritte uns Menschen emotional verarmen lassen. Wir sehnen uns nach Authentizität, Echtheit und dem wahren Glück.

Im Silicon Valley des Glücks

Möglicherweise sind gerade deshalb der Silicon Valley und viele andere Konzerne so besessen von diesen Gütern. Ist es doch der eine Aspekt, den sie uns nicht bieten können. Es ist also nicht verwunderlich, dass man dort immer mehr Stellenausschreibungen, wie Chief Happiness Officers (kurz CHO) oder Chief Philosophy Officers (CPO) findet. Vor allem die Tech-Konzerne, wie Facebook, Google oder Skype heuern reihenweise In-House-Philosophen an, die eine Renaissance der Moral und Ethik einläuten sollen.

Die Folge davon ist, dass sich immer mehr Menschen in den USA für Philosophie inskribieren. In Österreich hingegen ist von diesem Umschwung noch nichts zu merken, weder am Arbeitsmarkt noch an der Universität. Aber solche Trends brauchen bekanntlich seine Zeit, bis sie es über den großen Teich zu uns herüberschaffen. Denn eines ist sicher: auch hierzulande stellen sich immer mehr Leute die Frage nach dem Sinn des Lebens. So hört man zum Beispiel von Firmenchef Thomas Meyer (Büro für Interaktion), der auf eine 32- Stunden-Woche bei vollem Lohn setzt und meint, „Arbeit ist nicht alles im Leben“. Wer würde dem nicht zustimmen?

Wir befinden uns in den pandemischen Zwanzigern der Zweitausender und die Digitalisierung unseres ganzen Seins könnte nicht schneller voranschreiten. Doch spüre ich stark den Schrei nach Sinnhaftigkeit zwischen all der künstlichen Intelligenz, den Sprachassistenten und den Propheten des Algorithmus, auch Influencer genannt.

In der Antike waren Philosophen Berater, die im Schatten agierten. Ich habe aber das Gefühl, in nicht all zu ferner Zukunft werden die heutigen Vertreter dieses Berufs aus diesem heraustreten und uns daran erinnern, was schon John Searle in seinem Gedankenexperiment „Das chinesische Zimmer“ erkannt hat: Programme sind im Stande einen Syntax zu befolgen, um so eine adäquate Antwort auf eine Frage geben zu können. Doch werden sie nie zur echten Semantik fähig sein und die wahre Bedeutung der Wörter verstehen.

Denn Menschen bestehen nicht nur aus Einsen und Nullen. Wir sind Individuen und verdienen einzigartige Antworten und keine Ursache-Folge-Schema-Lösung.

Nach all dem wird es wohl Zeit, Siri die eine Frage zu stellen: „Siri, was ist der Sinn des Lebens?“.

Für immer dein,

Xupiter